農林水産省

目指すは、価値を創造し提供できる新しい農業の実現

農林水産省では、農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に向けた政策や組織の業務見直しが始まっています。生産者の減少など直面するさまざまな課題を克服するだけでなく、世界の需要拡大に対応し、輸出産業として成長させるための取り組みも進めています。日本の農業の未来を創るポジションで働く魅力、得られるキャリア価値とは。デジタル政策を担当する審議官と2名のデジタル政策プロデューサーにお話を伺いました。

本ページの求人の募集は終了しました。

募集期間:2020年12月8日(火)〜 2021年1月4日(月)

本ページの求人は、「プレミアムステージ」をご利用でなくても、ビズリーチ会員であればどなたでも閲覧、応募が可能です。農業の現場と行政がデジタル技術でシームレスにつながる

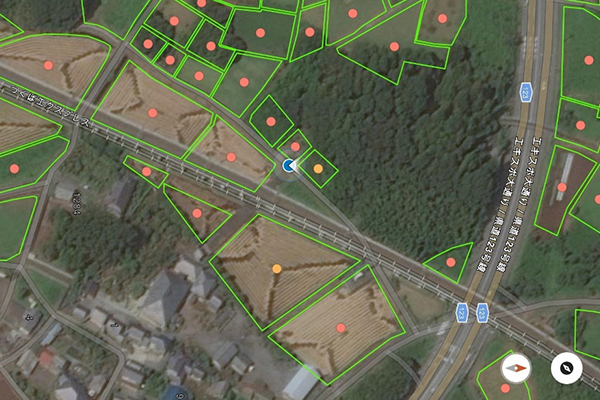

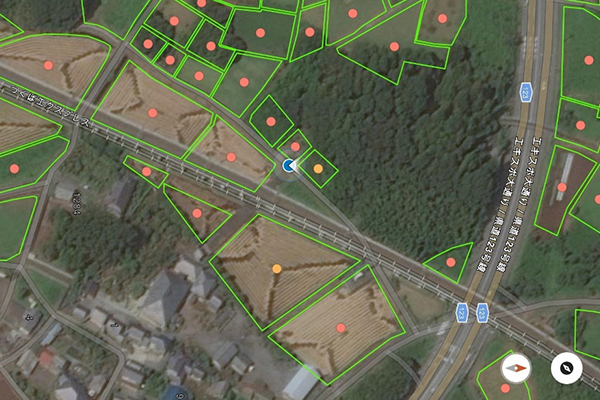

大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官、大臣官房審議官(デジタル政策担当)/信夫 隆生(前列中央) ──はじめに、農林水産省が農業のDXを進める理由について教えてください。 世界の人口増加に伴って食料市場が拡大していくことから、農業は輸出産業として成長が見込めます。一方で日本の農業は、生産者の高齢化や労働力不足といった課題に直面し、現在の労働集約的な産業構造のままではチャンスを逃すことになってしまいます。 さまざまな課題に対応しながら、市場のニーズに合わせた生産活動を行うためには、データドリブンな農業経営を実現しなければなりません。単に今までの農業にデジタル技術を導入するのではなく、デジタル技術を前提とした新しい農業への変革を通して、知識集約型の産業構造の転換に取り組むことが極めて重要です。 そのためには、営農現場のニーズに対応するだけでなく、こうした変革を推進する農業政策や行政実務についてもDXを進めることが不可欠です。農林水産省は、他の行政機関や民間とも連携して、農業の現場と行政がデジタル技術によって、シームレスにつながる取り組みを行っています。 ──農林水産省内で、農業のDXに取り組んでいるのがデジタル政策推進チームとお聞きしました。チームが注力している取り組みについて教えてください。 2019年に立ち上げたデジタル政策推進チーム(DXチーム)が今力を入れているのが、農業経営体にIDを付与し、補助金等の行政手続きをオンライン化する共通申請サービス(eMAFF)のシステム構築とこれを核とした行政サービスの提供です。スマホやPCから簡便に手続きを済ませたり、eMAFFと一緒に開発する予定の地理情報共通管理システムを用いて作付けの現地確認や農地の管理を行ったりすることができれば、本来時間を割くべき経営や創意工夫に注力できるようになるでしょう。 ──農林水産省でデジタル政策を進めるなかで、どのような課題があるのでしょうか。 新型コロナウイルス感染症の影響で、不測の事態は起こりうるという前提に立って、対応できる仕組みを準備しておく必要性を痛感しました。その課題の一つが、生産者と消費者の分断をどう解消するかということです。 コロナ禍の影響下でライフスタイルが変化し、食料需給のサプライチェーンには大きな影響がありました。例えば、外出を控える巣ごもり消費が増えています。一方で、消費者の食べる量は大きくは変動しないので、需要の変化に供給が素早く対応できれば、生産への影響を抑えていけるはずです。しかし、一部の食料品が品薄になり、消費者に届かないという事象が発生した一方、生産段階では出荷先がなくなり、せっかく作った農産物を廃棄せざるを得なかったという状況も見られました。農業者と消費者を容易につなぎ合わせられる、換言すれば、平時でも緊急時でもバリューチェーンをすぐにつなぎ直せるようなプラットフォームを作っていくことも大きな課題です。

社会課題の解決に欠かせないデジタルの専門家

──今回募集するデジタル政策プロデューサー、システムプロデューサーまたはシステムディレクターには、どのような役割を期待しているのでしょうか。 デジタル政策プロデューサーには、農業のDXを進めるうえで、さまざまなプロジェクトの運営やコーディネートなどを担ってもらいます。プロジェクトは増やしていくので、中核的な人材として、多彩なアイデアの提案も期待しています。 システムプロデューサーまたはシステムディレクターには、技術面からシステム構築をリードしてもらいます。ベンダーの思考を知ったうえでのシステム、政策、業務を三位一体でプロジェクト推進できる人材に参画してもらいたいと考えています。新しい技術の研究も欠かせませんから、民間の知見で見極めてもらえると、大変心強いです。 ──どのような方なら、農業のDXを共に成し遂げていけるとお考えですか。併せて、候補者へのメッセージもお願いします。 農業分野の知識や経験は求めていません。しかし、デジタル政策プロデューサー、システムプロデューサーまたはシステムディレクターのいずれも、デジタル技術を適用することで新しい社会課題を解決したいという気持ちが必要です。アイデアを気軽に口に出し、周囲とのコミュニケーションを大事にする方、安定志向ではなく、経験のないことにもチャレンジしたい方に、ぜひ参画していただきたいですね。

農業の課題解決に向け、前例のないことにチャレンジするチーム

大臣官房政策課 デジタル政策推進室 調査官/浅井 基博 ──浅井さんは、これまで製造業の開発・生産領域における業務改革や改善に携わっていたそうですが、なぜ農林水産省に入省したのでしょうか。 理由は、農林水産省での仕事が次の3点を満たしていると感じられたためです。1点目は、社会に貢献できること。売り上げや利益、マーケットシェア等を重要視するのではなく、純粋に国民のために仕事ができる点に非常に魅力を感じました。2点目は、これまでのスキルを生かせる点です。製造業で実施してきた業務改善の手法は、農林水産業の分野にも当てはめられ、これまでの経験を発揮できると考えました。3点目は、今以上にスキルアップできる点です。 農林水産業はさまざまな課題を抱えており、次々とチャレンジを積み重ねていける領域だと思います。将来的には、中小企業が抱える社会問題に取り組みたいと考えており、ここでの経験は今後の自分のキャリアにとってプラスになると感じられました。 ──入省して、民間企業との違いを感じる場面はありましたか。 私が描いていた国家公務員像は、大きく覆されました。公務員は前例がないことにはチャレンジしないものだと勝手にイメージしていましたが、デジタル政策推進チームは真逆の人たちばかりで驚きました。気軽に発言して議論でき、前向きで、前例がないことにチャレンジするチームです。また、デジタルに関する勉強など、自分を高めるための努力を重ねている姿には、刺激を受けます。 そして職員が常に念頭に置いているのが、国民や社会のために何を提供できるかということです。仕事の目的やモチベーションが、民間企業と根本的に異なることを肌で感じます。

「国民のため」「生産者の所得向上」が高いモチベーションに

──デジタル政策プロデューサーの具体的な業務内容について教えてください。 私が取り組んでいるのは、デジタル技術の活用により農林水産省の業務を抜本的に見直すプロジェクトです。業務の見直しの結果、生み出された時間を、本来注力すべき政策立案などの本業に割けるようにするための取り組みです。これまで、省内全ての行政手続きおよび補助金・交付金(約3,000の手続き)の業務フロー図の作成を通じて業務の実態把握を進めるとともに、申請書類の記載内容の削減や簡素化、添付書類の削減等の検討を進めています。 今後は農業のDX構想の策定も予定されています。現在進行中のものも含め、構想に位置付けられているプロジェクト数は20を超えると思います。プロジェクトはこれからも追加していくので、これから入省される方も企画段階から遂行まで関わっていただくことになると思います。 ──農林水産省の職員として、農業のDXに関わることには、どういったやりがいや魅力がありますか。 やはり「国民のため」「生産者の所得向上」という目的に向かって、高いモチベーションを持てることでしょう。農林水産業の現場はデジタル化が進んでいない分、改善の余地があります。しかも、製造業のように欧米のベストプラクティスを当てはめるのではなく、自分たちで新しい生産や流通、販売、経営の在り方を作り出せる可能性がある領域だと考えています。それを手助けしたいし、できる環境だと思います。省内に関しては、自分たちで改善できる文化を作ることが、私に課せられた大きな役割だと認識しています。

コンサルティング業界の経験が世の中を動かす原動力になる

大臣官房政策課 デジタル政策推進室 企画官/阿部 明香 ──阿部さんは、外資系のコンサルティングファームで、テクノロジーを活用した戦略立案やオペレーション改革などに携わっていたそうですね。なぜ農林水産省で農業のDXに取り組むことにしたのでしょうか。 コンサルティング会社での仕事自体は企業を変革していくとてもやりがいがある仕事でしたが、一方でもっと業界全体を変革していくようなインパクトを与える仕事がしたいと考えていました。そのなかで農業分野には思い入れがあります。なぜなら、北海道で酪農を営む父の存在が影響しているからです。父がITを活用した先進的な取り組みをすることによって、作業が効率的になるだけでなく収益性もよくなったのを間近で見て、子どもながらITのような技術に大きな可能性を感じていました。この経験は私に大きな影響を与え「ITのような技術で古い業界を変革したい」という思いを持つようになりました。 その後、社会に出て、IT企業やコンサルティングファームで経験を積むなか、今後何をしたいのか自問するうちに、原点に立ち返って考えるようになり、さらに行政なら業界ごとDXでインパクトを与えるような仕事ができると思い、応募しました。 ──デジタル政策プロデューサーとして、どのようなプロジェクトに携わってきましたか。 DXという言葉は今でこそバズワードのようになっていますが、農林水産省に入省した当初はDXという言葉自体があまり知られていない状態でした。民間でもそうですが、デジタルリテラシーを向上させないとDXは進みません。そこで、デジタルのすごさ・面白さを知ってもらいながら、デジタルを使える行政官を育てることでDXが進む組織に変えてしまおうと思い、デジタルツールやクラウドの試験的導入を進めました。今ではいくつかの部署で実績ができています。 また、仲間が増えてくると、仲間の方から、これまでの企画立案やシステム導入などに携わってきた経験からの知恵をぜひ貸してほしいという相談がやってきます。例えば、政策や業務にデジタル技術を使えないかとか、開発する仕様を考えてほしいといった相談です。私はこれをアドバイザリー業務と呼んで、楽しみながら省内のみなさんと一緒に相談を受けたことについて検討をしています。 省庁の仕事では、データが非常に重要です。データを用いて世の中の動向を把握し、政策を評価・意思決定することで、新しい政策につなげていきますし、そこには説明責任も伴います。職員にとっても、もっとよい政策を作るためのデータ分析やAI活用の重要性は増してきており、ぜひ学んでみたいというニーズがありました。そこでさまざまなデータを分析する力を行政職員自身が身に付けるため、行政職員が習得を求められている理論も含めたデータサイエンティスト教育を実施しました。その結果、機械学習についてまったく知らなかった職員が、簡単な野菜の価格予想モデルを作って分析できるまでになりました。 次のステップとして、現在、新たなデータ分析プロジェクトを立ち上げて推進しています。今までにない新しい切り口で分析をして、農林水産省の政策に新たな視点を少しでも取り入れることができればと考えています。

行政でのDX推進の経験は希少で、お金に代えられないキャリアの財産になる

──一緒に働くメンバーや職場環境について教えてください。 デジタル政策推進チームのメンバーは前向きな方が多くて、自分の考えを持っています。農業や行政に関して、周囲の方に質問すると協力的に接してくれますし、議論することで新しい考えが生まれてくるなど、職場の仲間には恵まれていると感じます。また、自分が関わりのある職員も熱心で能力が高い方が多く、一緒に仕事をするなかで刺激をもらっています。 仕事は多いものの、前職よりも残業は減って自分の時間は増えました。農業や政治のニュースを見ることに時間を割けるようになり、生活者視点で仮説を立てられるようになってきました。 ──農林水産省だからこそ得られる経験はどういったところでしょうか。また今後の目標について教えてください。 前職ではグローバルに活躍できる機会を含めて、レジュメ映えするような経験をする機会が多くありました。一方、行政で働くことはそれまでの方向性と全く違ったキャリアとなるので、任期が終わった後のキャリアには不安がありました。ですが、このポジションは「日本の農業、食品産業を変える」ための仕掛けを考え、官民問わずいろんな方を巻き込みながら、変革を推進できるポジションです。これは給与では代えられない経験であり、自分の可能性を広げることにもつながると感じています。だからこそ受け身だともったいない。この1年、時間が経つのが本当に早かったです。 省内のプロジェクトだけではなく、業界・社会もDXを推進するべく省内外のメンバーとプロジェクトの立ち上げも進めており、今後もさらに力を入れていきたいと考えています。日本の農業、食品産業は課題が山積みですから、やりがいしかありません。新しく入省される方とともに省庁の枠にとらわれず、いろいろな仕掛けを作っていきたいですね。

募集職種

- 『デジタル戦略グループ』配属 デジタル政策プロデューサー

事業企画・事業統括新規事業企画・事業開発戦略コンサルタント

東京都

農林水産業・食品産業の現場と行政においてデジタル技術を前提とした変革(デジタルトランスフォーメーション(DX))を推進し、新たな価値を生み出していくため、農林水産省に今年度新たに設置された「デジタル戦略グループ」で活躍いただく、デジタル政策プロデューサーを募集します。 農林水産業分野の経験は問いません。サービスやオペレーションのデジタル化を推進した経験や、データの利活用を通じて培ったスキルなどを、農林水産業という新しい分野で活かしたいという想いをお持ちの方にお越しいただきたいと考えています。新たなプロジェクトの企画・実施に向けて、自ら能動的に課題設定、データ収集分析、具体的施策への落とし込み、工程管理を行い、これからの農林水産業・食品産業の現場と政策のデジタルトランスフォーメーションを牽引するような働き方をお願いします。 デジタル戦略グループにおけるDXのミッションは、以下のようなアジェンダについて省内を統括し、全体最適化されたデジタル政策を統合的に推進し、消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・提供する農林水産業・食品産業を実現することです。デジタル政策プロデューサーには、これらのアジェンダに関する具体的取組の企画・実施について、担当部署だけでなく、農林漁業者や業界関係者等と密にコミュニケーションを取りながら、デジタル技術を前提とした新たな農林水産業・食品産業への変革に向けた舵取りをしていただくことを期待しています。 ◆農林水産業・食品産業の現場におけるDXの推進 農林水産物の生産現場におけるデータ駆動型経営の実現のほか、流通、加工、小売、外食・中食等の各段階、また、それらの過程を支える生産資材の提供企業、アグリテック企業等を含めた「現場」におけるデジタル技術を活用した変革を推進。 (施策例) ・ デジタル地図を活用して全国の各種農地情報を一元的に管理する農林水産省地理情報共通管理システムの森林等他の地理的情報への拡張など活用方策の検討 ・ 自動運転やドローン等の活用や取引情報の電子化等による農産物流通の効率化 ・ 農山漁村の地域資源の異業種・他地域との新たなつながり形成によるイノベーション創出 ・ 販売時点データ等を活用した消費者ニーズの把握・分析によるマーケティング手法の導入 ・ 有機農業やフードテックの環境保全効果や機能性に係る評価指標の確立及び消費者に伝達する仕組みの構築 ・ その他、データ駆動型経営の基礎となるロボット、AI、IoT等から収集されるデータの活用方策の検討 ◆農林水産行政の効率化・政策の変革 デジタル技術を活用して行政手続を効率化し、ユーザーの利便性向上を図るとともに、データ分析に基づく政策効果の検証や新たな施策の企画・立案など、農林水産省の「業務」のあり方を変革。 (施策例) ・ 行政手続のオンライン申請システム(農林水産省共通申請サービス)の活用の前提となる申請手続や省内業務の抜本的な見直し(BPR) ・ グループウェア等の活用による職員管理の高度化や内部管理業務フローの効率化 ・ 政策立案へのデータ分析実装に向けたデータサイエンティストの育成 ・ 行政手続の申請データの連携・分析の実現に向けたデータ項目の標準化 ・ 農業者等とのダイレクトな情報の受発信を行うスマートフォンアプリ(MAFFアプリ)の機能拡充及びさらなる活用方策の検討 ・ デジタル技術を活用した災害発生時の被害状況や被災者ニーズの把握の仕組みの構築 ◆その他、農林水産業のデジタルトランスフォーメーション推進に対して有益な施策の立案 等 【参考資料】 ○ 農業現場と農業政策のデジタルトランスフォーメーション ○ 農林水産省共通申請サービス 第2回デジタルガバメントワーキング・グループ ○ 「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会取りまとめ ○ 農業者向けスマートフォン・アプリケーション(MAFFアプリ) ※上記のキーワードによるWeb検索にて資料をご覧いただけます。 【選考方法】 第1次選考(令和2年12月~令和3年1月):書類選考(履歴書、ビズリーチに登録されている職務経歴書) 第2次選考(令和2年12月~令和3年1月):面接選考(※申込後、第1次選考を経たのち随時面接) ※詳細については本求人へのエントリー後にご連絡いたします。

- 『デジタル戦略グループ』配属 システムプロデューサー/システムディレクター

事業企画・事業統括新規事業企画・事業開発戦略コンサルタント

東京都

農林水産業・食品産業の現場と行政においてデジタル技術を前提とした変革(デジタルトランスフォーメーション(DX))を推進し、新たな価値を生み出していくため、農林水産省に今年度新たに設置された『デジタル戦略グループ』で活躍いただく、システムプロデューサー又はシステムディレクターを募集します。 農林水産分野の経験は問いません。情報システムの企画、開発等に係る知見と経験を、農林水産業の現場と行政のDXを実現するための情報システムの構築という新しい分野で活かしたいという想いをお持ちの方にお越しいただきたいと考えています。 社会全体でデジタル技術を活用した変革が求められる中、農林水産省においても、農林水産業の現場と行政のDXを進めるためのシステム開発を進めており、農林水産省が所管する法令や補助金など3,000を超える行政手続の全てを令和4年度までにオンライン化するためのシステム開発などに取り組んでいます。 デジタル化の進展に伴い、今後システム開発のニーズは高まって来ます。農林水産省の重要プロジェクトの担当部署のマネジメント層とのコミュニケーションなどを行いながら、システム開発に係る要件定義・工程の適正化、システム構築・運用業者及び工程管理業者との調整など、省内のシステム構築プロジェクトの統括役又は技術リーダーとして活躍していただくことを期待しています。 ◆開発中・企画中の主なシステム ① 農林水産省共通申請サービス(eMAFF) 農林漁業者の高齢化や労働力不足等の課題がある中で、行政手続にかかる農林漁業者等の負担を大幅に軽減し、経営に集中できる環境を整備するため、農林水産省が所管する全ての行政手続の申請をスマートフォン、タブレットやパソコンから行えるようにするオンライン申請システム ② 農林水産省地理情報共通管理システム eMAFFの利用を進めながら、デジタル地図を活用して、農地台帳、水田台帳等の農地の現場情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的効率化・省力化などを図るためのシステム ③ その他、多様な政策の遂行に必要な情報システムを検討中 【選考方法】 第1次選考(令和2年12月~令和3年1月):書類選考(履歴書、ビズリーチに登録されている職務経歴書) 第2次選考(令和2年12月~令和3年1月):面接選考(※申込後、第1次選考を経たのち随時面接) ※詳細については本求人へのエントリー後にご連絡いたします。